人工智能赋能专业师资建设:社会工作专业教学创新实践案例

作者:经济管理学院 时间:2025-09-16 点击数:

一、案例背景

随着社会工作专业教育需求与人工智能技术的深度融合,传统教学模式难以满足学生个性化学习需求,学生课堂参与度不足,对复杂社会工作场景的实践能力培养效果欠佳。为破解这一难题,学院引入智能教学平台与AI工具,构建“数据驱动+人机协同”的教师专业发展体系,推动教学范式从“经验主导”向“数据支撑、智能辅助”转型,实现教学质量的精准提升与教师能力的系统化发展。

二、案例实施

(一)智能平台赋能教学诊断与优化

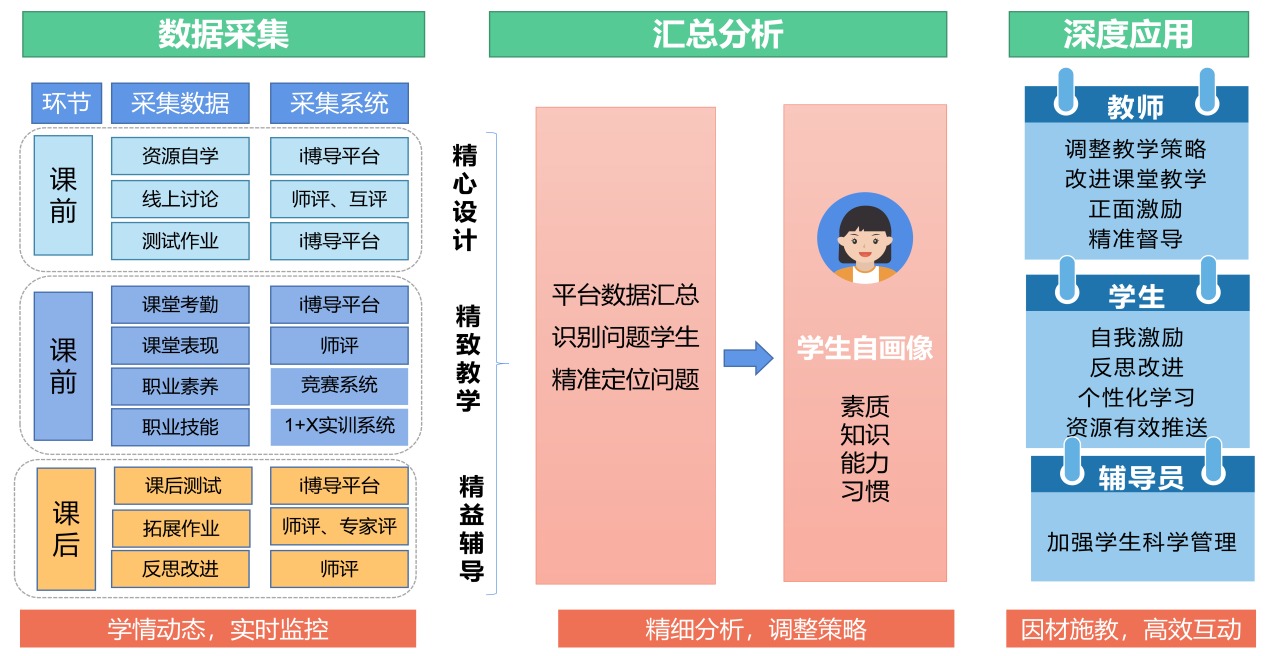

(1)全流程数据采集与分析

课堂引入多种智慧教学工具,通过课堂互动传感器、实时弹幕等,实时采集学生发言频次、关键词分布、情感倾向等数据。例如,在《社会调查方法》课程中,平台分析显示学生对“量表的制作”章节的参与度较其他章节低 30%,教师据此调整教学策略,增加“模拟调研”、“问卷设计”环节,学生参与度提升至85%。

图一 数字化平台使用

(2)动态教学反馈与改进

利用平台“双维度评价报告”:一是学生学情分析,包括知识掌握进度、薄弱环节热力图;二是教师教学行为评估,如提问类型分布、互动时间占比。在《个案工作》课程中,任课教师根据报告发现自身“封闭式提问”占比过高,遂增加开放式问题设计,课堂讨论深度显著提升,学生案例分析得分提高 20 分。

(二)跨学科融合创新教学方法

学院构建“社会工作+数据科学+心理学+管理学”跨学科选修课体系,通过课程重组、项目制学习与智能工具辅助,设置《社会心理学》、《社会组织管理》、《数据分析》等课程,培养学生“技术理性+人文关怀”的复合型能力。同时根据利用知识图谱技术构建“社会工作智能案例库”,将典型案例标签化为“服务对象类型”“干预方法”“风险等级”等维度,教师可快速检索相似案例并生成对比分析报告。

(三)个性化培训提升教师数字素养

(1)教师培训提升

为提升教师数字化能力,促进AI与课程的融合,学校多次聘请超星专业开展讲座,组织多场平台课程建设培训、学习通功能培训、课程重构、能力图谱、知识图谱、岗位图谱能力提升培训。

(2)人机协同教研机制

建立“教师+AI助教”协作模式,AI助教负责数据整理、初稿生成等重复性工作,教师专注于教学创新设计。例如,在《社会研究方法》课程中,AI助教1小时内完成200份问卷的统计分析,教师则将更多时间用于指导学生设计研究方案,学生研究报告质量显著提升。

三、案例成效

(一)教学质量显著提升

学生成绩有所提升,其中《社会工作实务》《个案工作》等核心课程成绩明显;课堂参与度显著提升,学生对“教学个性化程度”的满意度达提升。

(二)教师专业能力跃迁

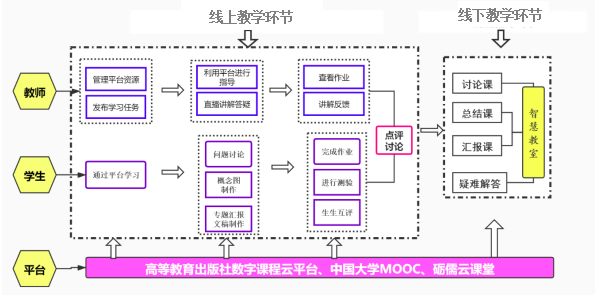

通过数字化和培训,教师能设计“线上预习-线下研讨-课后拓展”三阶课堂,同时利用虚拟仿真实验、互动教学工具增强课堂互动。教师能基于学习分析技术定位学生薄弱点,动态调整教学策略,实现数字化教学能力的大幅提升,同时建立起内容丰富的课程库,助力于专业课程体系的建设。

图二 线上线下相结合的教学模式

四、案例启示

人工智能赋能师资建设需把握三个关键:

(1)技术适配性是关键:需选择与专业特性高度匹配的AI工具,避免“为技术而技术”。社会工作强调人文关怀,AI应用应聚焦辅助而非替代教师情感互动。

(2)数据伦理需严守:建立学生隐私保护机制,确保数据采集、存储、使用全流程合规。学院通过匿名化处理、权限分级管理等措施,实现“技术向善”。

(3)人机协同是方向:明确教师主导地位,防止“技术异化”教育本质。AI应作为教师的“智能助手”,而非教学决策的“主导者”。

未来,学院将探索生成式AI在教学中的应用,进一步推动专业教育数字化转型,为社会工作人才培养提供可复制的“智能范式”。