【摘要】

为响应国家黄河流域生态保护和高质量发展战略,服务山东省“十强”产业及东营市“8+20”现代产业体系,特别是区域绿色石化、新能源、智能制造等产业对人工智能技术的迫切需求,东营科技职业学院依托“公办”体制优势、“县域”办学地理优势,聚焦人工智能专业(群)数字化转型升级。本案例针对专业与产业脱节、实践资源不足、教学模式传统等核心问题,提出“专业建在产业链上”的改革思路。通过构建“AI+产业”融合平台、重构“岗课赛证”融通的模块化课程体系、打造“数字孪生实训工厂”、实施数据驱动的精准教学,实现了人才培养与区域新质生产力发展的同频共振。创新性地将“宣言精神”“工匠精神”融入AI人才培养全过程,形成了“技术赋能+文化铸魂”双轮驱动的育人模式。改革显著提升了学生本地就业率与企业满意度,为县域高职院校服务区域经济高质量发展提供了可复制、可推广的新范式。

一、案例基本情况及解决的教学问题

东营市作为胜利油田主产区和全国最大炼化基地,正加速推进绿色石化、新能源、新材料等产业升级,对具备AI技术能力的复合型技术技能人才需求激增。然而,东营科技职业学院原有人工智能相关专业存在明显短板:课程内容偏重通用算法,缺乏与石化、橡胶轮胎、新能源等本地支柱产业场景的深度融合;实验实训依赖传统设备,难以支撑AI模型训练、工业互联网数据分析等数字化需求;教学模式以理论讲授为主,学生解决真实产业问题的能力不足;产教融合停留在浅层次合作,未能形成“技术共研、人才共育”的深度协同机制。

面对区域产业数字化、智能化转型的迫切需求,学院依托其“依托企业办教育”的办学传统和广饶经济开发区产教联合体平台,启动人工智能专业群的系统性数字化转型。本案例旨在解决四大关键问题:一是专业定位与区域产业需求错位,缺乏面向“新质生产力”的AI技术应用场景;二是实践教学平台滞后,无法满足AI与工业互联网融合的实训要求;三是人才培养模式僵化,难以适应技术快速迭代;四是文化育人与技术教育割裂,学生工匠精神与家国情怀有待强化。通过深度融合区域产业资源,构建“产教城”一体化的人工智能人才培养新生态,为东营市建设万亿级石化产业集群和绿色低碳高质量发展先行区提供坚实人才支撑。

二、解决问题的方法及改革建设举措

东营科技职业学院立足服务区域新质生产力发展,以“四引四送”(引企入校、引产入教、引技入课、引匠入师,送教入园、送生入企、送技入岗、送训入线)为实施路径,系统推进人工智能专业群的数字化转型升级。

(1)对接区域产业,构建“AI+产业”专业融合体系

面向东营市绿色石化、新能源汽车、橡胶轮胎等千亿级产业集群发展需求,优化人工智能专业群结构,推动大数据技术、计算机应用技术等专业与应用化工技术、高分子材料智能制造、新能源汽车技术等深度融合,设置“AI+绿色石化”“AI+智能制造”“AI+新能源”等专业方向。与京博控股、齐成控股、华盛化工等企业合作制定人才方案,将工业智能优化、设备预测性维护、新能源系统智能管理等真实案例融入课程内容,提升人才培养的产业适配性。

(2)集聚政企园校资源,共建产教融合实践平台

依托区域产教联合体,学院联合政府、园区与龙头企业共建“工业智能创新中心”,打造集教学、研发与服务于一体的数字化产教融合平台。中心构建三大功能模块:一是建设“工业级”虚拟仿真教学系统,聚焦绿色石化、橡胶轮胎、新能源等本地主导产业,引入数字孪生与AI技术,构建高保真生产场景,支持学生在虚拟环境中开展能耗优化、缺陷检测等全流程实训,实现“实训即实战”。二是打造“真项目”驱动的技术应用工坊,承接企业智能化改造需求,组织学生在教师与企业工程师指导下,参与设备智能巡检、语音交互系统开发等真实研发项目,提升解决复杂工程问题的能力。三是构建“开放式”社会培训体系,面向企业职工开展工业大数据分析、AI视觉检测等模块化培训,助力产业工人技能升级。三大平台协同运行,推动教学资源与产业需求精准对接,形成“教学—研发—服务”闭环,全面支撑人工智能专业群的数字化转型升级。

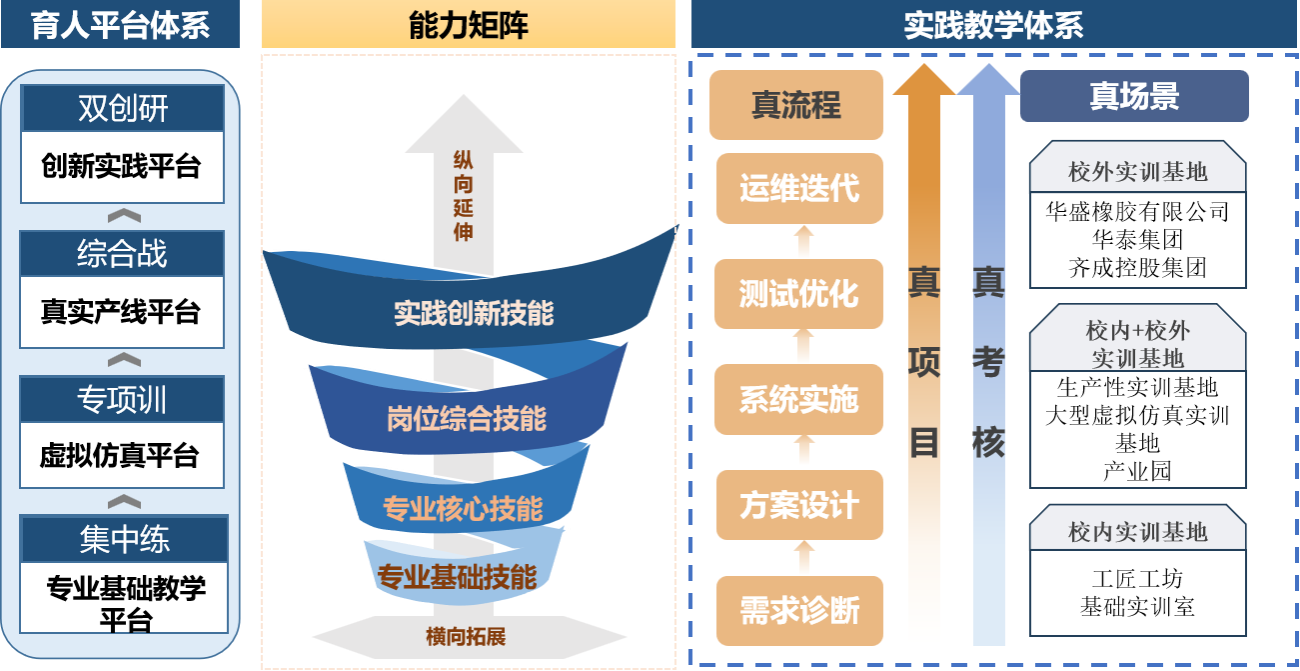

图1 产教融合实践平台

(3)重构课程体系,实施“岗课赛证”融通教学

推行“项目引领、学做一体”教学模式。开发“模块化、活页式”教材,将企业新技术、新工艺融入教学内容。例如,在《机器学习》课程中,引入“基于历史数据的炼化装置故障预测”项目;在《大数据分析》课程中,采用本地化工企业的真实生产数据集进行分析训练。全面实施“岗课赛证”融通,将“工业互联网实施与运维”“人工智能训练师”等职业技能等级证书标准融入课程,鼓励学生参与“世界工业互联网大赛”“山东省人工智能大赛”等赛事。近三年,学生获省级以上AI类竞赛奖项60余项,100余人考取相关职业技能证书。

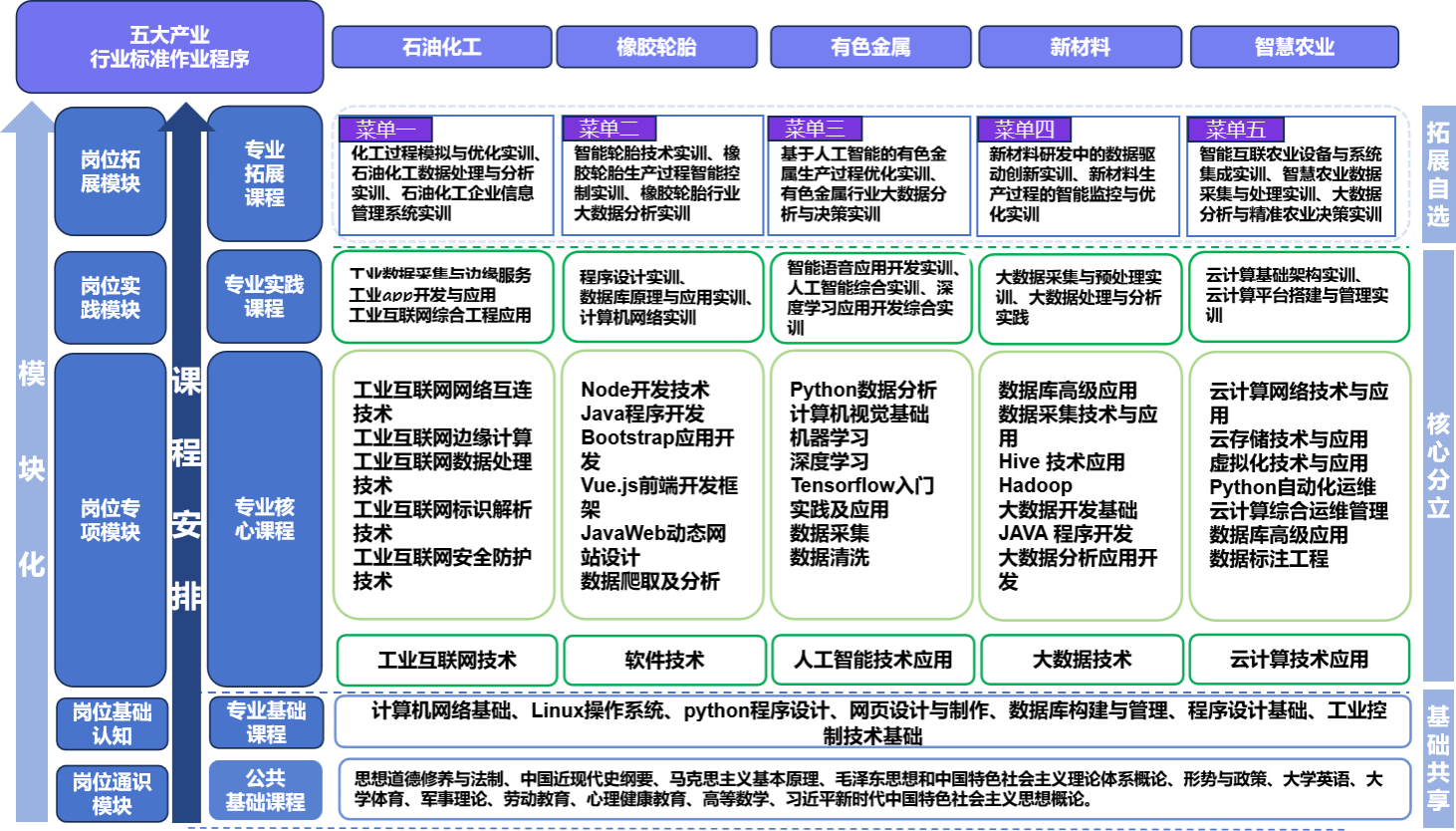

图2 课程重构图

(4)创新评价机制,构建“数据+文化”双维能力画像

建立“技术能力+职业素养”双维度评价体系。技术能力评价依托教学云平台,采集学生在项目开发、代码质量、模型性能等方面的数据,生成“技术能力雷达图”。职业素养评价融入“宣言精神”“工匠精神”“孙子文化”等特色育人元素,通过“行走的思政课”“仲文湖畔话思政”等活动,考察学生的责任担当、精益求精、创新思维等品质。最终形成涵盖“AI技术应用”“工程实践”“团队协作”“工匠精神”等8个维度的“学生综合能力画像”,为精准育人和企业选才提供科学依据。

(5)打造“双师型”队伍,实施“双向流动”工程

实施“教师入企实践”和“产业导师驻校”计划。专业教师每5年累计入企实践不少于6个月,深度参与企业技改项目,提升工程实践能力。同时,从合作企业柔性引进20余名技术骨干担任产业导师,承担20%以上的实践课程教学。建立“技能大师工作室”2个,指导学生技艺传承与创新。目前,专业“双师型”教师占比达75%,形成了一支既懂技术又懂产业的高水平教学团队。

三、创新点和改革取得的成效

创新点:

1.“县校共生、产教共荣”的县域AI人才培养范式:立足广饶县县域经济特色,将人工智能教育深度嵌入地方产业链,形成了“学校围着产业转、专业跟着需求走”的县域高职创新模式,为同类院校提供了成功样本。

2.“数字孪生+真实项目”的虚实融合实训体系:将工业互联网标识解析、数字孪生等前沿技术应用于教学,构建了覆盖区域主导产业的虚拟实训场景,并与真实企业项目相结合,实现了“虚拟仿真练技能、真实项目提能力”的递进式培养。

3.“技术+文化”双轮驱动的育人新机制:创新性地将“宣言精神”铸魂、“工匠精神”追梦融入AI人才培养全过程,培育兼具技术硬实力和精神软实力的“新工匠”,彰显了高职教育的育人本色。

4.“四维联动”的课堂新生态:通过“项目驱动+双师协同”教学法、“岗位流程+动态迭代”教材、“虚拟仿真+智能推送”资源、“产业导师+数据画像”评价,构建了精准适配、乐学高效的AI教育新生态。

成效:

1.人才培养质量显著提升:人工智能相关专业学生本地实习率超85%,本地就业率从改革前的40%提升至65%,毕业生起薪平均增长30%。

2.产教融合深度拓展:校企共建产业学院3个,开发“AI+产业”课程15门,共建实训基地8个。

3.社会服务能力增强:三年来,开展AI相关社会培训1.2万人次,技术服务到款额超2000万元。

四、案例的影响及推广应用效果

(1)区域经济发展影响

该案例为东营市绿色石化、新能源、智能制造等支柱产业的数字化转型提供了关键人才支撑,直接缓解了区域内复合型 AI 技术技能人才短缺的困境。通过 “专业建在产业链上” 的模式,毕业生快速适配企业岗位需求,助力京博控股、齐成控股等龙头企业完成设备智能巡检、炼化装置故障预测等技改项目,加速了东营市万亿级石化产业集群和绿色低碳高质量发展先行区的建设进程,推动区域新质生产力实现规模化增长。

(2)职业教育领域影响

为县域高职院校破解 “专业与产业脱节” 难题提供了可复制的改革范式。其 “AI + 产业” 融合平台构建、“岗课赛证” 模块化课程体系等举措,被多所县域高职借鉴,有效提升了人才培养的产业适配性。此外,案例中 “技术赋能 + 文化铸魂” 的双轮育人模式,为高职教育实现 “技能培养与价值引领” 协同发展提供了创新思路。

(3)社会服务辐射效果

案例构建的 “开放式” 社会培训体系,不仅为东营市企业职工提供了工业大数据分析、AI 视觉检测等模块化培训,三年累计服务 1.2 万人次,还向周边地市的石化、橡胶企业输出培训资源与技术服务,帮助近 5000 名产业工人完成技能升级,助力传统产业工人向数字化、智能化岗位转型。同时,学院依托 “工业智能创新中心” 承接的企业技术服务项目,带动区域内中小微科技企业发展,形成了“教育-人才-产业”的良性循环。

(4)全国范围内推广价值

本案例在全国范围内具有重要推广价值。在黄河流域生态保护和高质量发展战略背景下,为沿黄流域县域高职院校服务地方产业转型升级提供了可复制的实践范式。案例立足区域产业需求,构建“AI+产业”融合育人体系,通过数字孪生、虚拟仿真等技术实现实践教学的智能化、场景化升级,有效破解了实训资源不足、产教融合不深等共性难题。其“专业对接产业、教学对接项目、能力对接岗位”的数字化转型路径,为职业院校尤其是资源相对有限的县域高职,提供了标准化、可落地的教学改革方案,对推动职业教育服务区域绿色低碳高质量发展具有广泛示范意义。